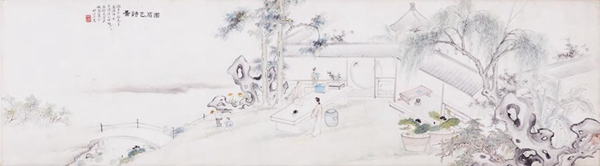

在线品鉴第七十期—吴陵团扇乞诗图卷

吴陵团扇乞诗图

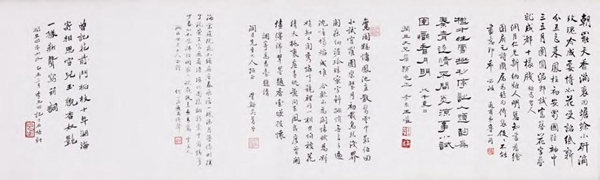

题跋

吴陵团扇乞诗图卷,纸本设色,清咸丰丙辰年(1856),尺寸:纵30.2厘米,横235.5厘米。

款识:团扇乞诗图。润臣中翰先生属绘,即希大雅指正。时丙辰始夏,宣武城南寓舍,邗江吴陵。印章:“芷生氏”(白文)

题跋:①朝罢天香满里回,蟾蜍小研滴玫瑰。吟成要博如花笑,诏纸新分五色来。凤柱初安蜀国弦,袖中三五月团圆。渥郎试写簪花字,叠就成都十样笺。姬为蜀人。润臣仁兄新纳姬人,明慧知书,为绘团扇乞诗图,属为题句,倚装促促,不能尽意,即希哂政。通甫弟鲁一同。印章:“兰岑”(朱文)

②槛外晴云树杪停,诗人题韵为秦青。迻情不问炎凉事,小试团栾看月明。戊午夏日,润臣大兄属题乞正。孝禹王瓘。印章:“王瓘”(朱白文)、“孝禹”(白文)

③鸾阁粧慵,凤池直散,髩云巾影低回。小试宫罗,团栾璧月初裁。鸟丝浅界兰痕细,渥珍珠,密字斜排。悄无言,千遍沈吟,䗶焰成堆。合欢不为闲情赋,为婵娟知己。闺秀怜才,镜里同心。相思怕被花猜。夭桃里底春魂乱,问东风,几度曾开。尽缠绵,翠墨题香,索笑投怀。调寄高阳台。题请润臣先生大人指正。丰溪吴梦曾。印章:“琴南词隐”(朱文)

④海棠庭院花如绣,扇底春痕瘦。一规凉月堕怀时,扑了流萤,又写画眉诗。填词图样翻新稿,中有情多少。春心如絮拂红阑,我亦欲裁,纨素画青鸾。虞美人。润臣世叔大人正谬。何兆瀛通甫倚声。印章:“心公”(朱文)

⑤曾记花前斗柘枝,十年湖海寄相思。雪儿玉貌香奴艳,一样新声写丽词。润臣同年两政。己未三月,李文田记于石梧轩。印章:“艮生”(朱文)

鉴藏印章:“梦公心赏”(朱文)、“沤波寓客”(朱文)

作品赏析:吴陵为晚清时期扬州(邗江)人,画史无载,生平事迹阙如。《团扇乞诗图》乃其寓居京师(宣武城南)时叶名沣嘱其所绘,拖尾有时人鲁一同、王瓘、吴梦曾、何兆瀛、李文田的歌咏题跋。叶名沣(1812-1859),字润臣,官宦世家出身,官至中翰,性好吟咏,与当时社会儒士名流交往较多。《历代咏竹诗丛》中亦有其向他人索题诗,其名曰《叶润臣上舍名沣属画绢本墨竹并索题句》[1]。叶名沣参与道光己酉年(1849)至咸丰己未年(1859)京师宣武“顾祠修禊”雅集活动,题跋者鲁一同咸丰壬子年(1852)曾参与其中,题跋者何兆瀛咸丰丙辰年(1856)亦参与其中[2]。李文田咸丰己未年(1859)中进士一甲第三名。按清代惯例,榜眼探花即授职翰林院编修。叶名沣官至中翰,清内阁中书别称,掌撰拟、翻译、缮书诸事[3]。李文田与叶名沣或有事务交集而识。李文田的题跋为其最早的书迹,早于咸丰十一年(1861)其任武英殿纂修,请假回乡葬亲所书欧体《大松冈祖茔记》[4]。王瓘、吴梦曾亦是曾经活跃于京师的文官。他们多为举人、进士出身,官阶虽不高,但却在诗文或学问方面有造诣。

诸如《团扇乞诗图》等作品,被称作“题图诗卷”[5]。此类画卷一般都有明确的上款人,拖尾的题跋多是应上款人之邀所写,上款人和题跋者多为当时活跃于文坛和官场的名流,此类画以山水为主体,人物为衬景,但绘画的中心却是以人物为主题,其题跋的内容也多以画中人物或上款人为着眼点[6]。《团扇乞诗图》是一幅具有叙事性与娱乐性的山水人物画,其文献价值高于其艺术术价值。

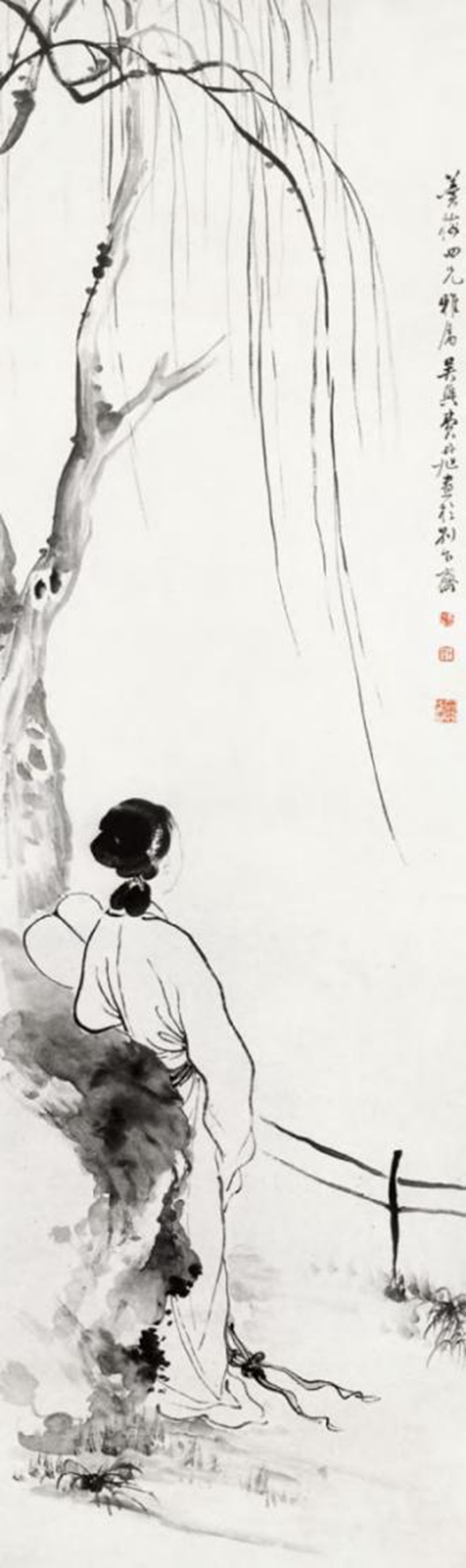

清代《浩然斋雅谈》关于“团扇乞诗”有载:“玉照堂咏新桃,张功甫姬也。放翁在朝日,常会饮张功甫南湖园,酒酣,主人出小姬新桃歌自制曲侑尊,以手中团扇乞诗。放翁题云:寒食清明数日中,西园花事久匆匆。梅花自避新桃李,不为高楼一篴风”[7]。此跟画中人物主题相吻合,可见具有纪实性。吴陵所绘楼阁、几案、回廊、栏杆、台榭、芭蕉、山石、盆景等均较为写实,人物则清秀淡雅,有清末费丹旭之逸韵。费丹旭尤擅仕女画,作品赋色研洁,笔姿秀逸,仕女形象纤细俊秀,有论者谓其“一以轻清雅丹淡笔出之,同辈无以匹”[8]。 李文田之题诗:“曾记花前斗柘枝,十年湖海寄相思。雪儿玉貌香奴艳,一样新声写丽词”,无疑是对其画境的准确概括。《团扇乞诗图》不独以图绘的形式记录,亦以诗赋见传,彰显了诗、书、画相融的传统人文情怀。

费丹旭秋风纨扇图(上海博物馆藏)

注释:

[1]成乃凡编:《增编历代咏竹诗丛》(下),第1683页,山西人民出版社2010年版。

[2]魏泉:《士林交游与风气变迁:19世纪宣南的文人群体研究》,第241-247页,北京大学出版社2008年版。

[3]龚延明:《中国历代职官别名大辞典》,第116页,上海辞书出版社2006年版。

[4]梁基永、吕子远著:《大绅与通儒:李文田传》,第200页,广东人民出版社2018年版。

[5]魏泉:《交游与纪念:“宣南诗社”之“题图诗卷”解读》,《文艺研究》2015年第9期。

[6]朱万章:《雅集与文会:王学浩《宣南诗会图》研究》,《美术》2023年第3期。

[7]王国平主编:《武林掌故丛编·西泠闺咏》,第293页,杭州出版社2014年版。

[8](清)蒋宝龄《墨林今话》,清咸丰二年(一八五二)蒋氏家刻本。