在线品鉴第九十七期—潘龢山水图轴

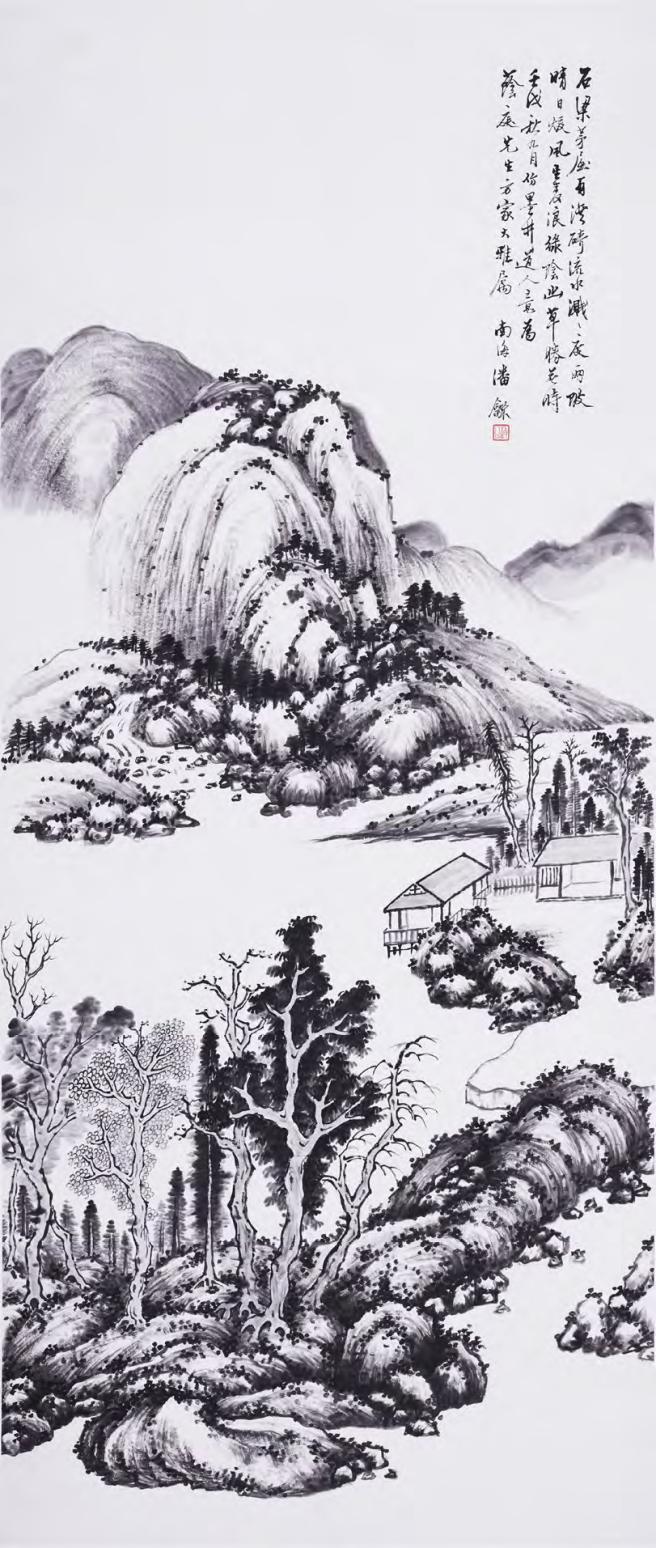

潘龢山水图轴,纸本水墨,年代:民国壬戌年(1922),尺寸:纵133厘米,横56厘米。

款识:石梁茅屋有湾碕,流水溅溅度两陂。晴日暖风生麦浪,绿阴幽草胜花时。壬戌秋九月,仿墨井道人意为荫庭先生方家大雅属。南海潘龢。

印章:朱文方印“致公”

作者简介:潘龢(1873—1929),字致中,号抱残,广东南海人。博览群书,家有藏书处名万卷楼。善画山水,其画从宋、元入手。中年以后学石涛笔法,气势雄厚。1925年与李凤廷、温其球等改癸亥合作画社为“国画研究会”。精于文物鉴别,深于金石研究。一生教画,曾任广府中学美术老师。著有《抱残室诗文集》《抱残室笔记》。

作品赏析:民国初期的岭南画坛,除了众所周知的“岭南画派”外,还活跃着一个坚守传统画学、维护国粹艺术的美术群体—广东“国画研究会”。潘龢曾是广东“国画研究会”的主持人。该研究会成员的主要创作理念是仿古、摹古,在古人的作品与精神世界中寻求灵感,仿古而不泥古,弘扬传统而不守旧,艺术风格上有一种共性:以宋元以来的绘画为宗,作品中古意盎然[1]。

潘龢的画作以传统山水为主,受南派山水影响较大。文人画家喜欢反复玩味古人作品,临摹研习,以图参透其中妙谛。其画艺初学清初“四王”,尤其钟爱王鉴山水,中年后致力于石涛、王原祁等,晚年作品渐入苍茫,亦含野逸之致[2]。潘龢在《抱残室笔记》中对画艺自己现身说法:“非经一度之钩描,一度之模仿,不能了解画中的情趣。夫模仿非徒临画之谓,即对景写生,亦是模仿”[3]。在国画创作中,潘龢提倡“对景写生”亦是途径。

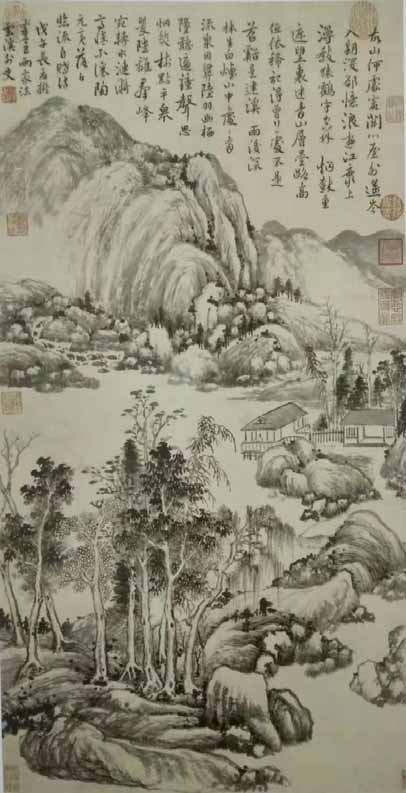

潘龢《山水图》临仿清恽寿平《山水图》(1678年),恽寿平言用五代董源、巨然两家之法,描写雨后深林、流泉白烟,远景巍峨群山连绵不绝,近岸树木郁郁葱葱,江边有两亭,画面清静如世外桃源,凸显了一个飘逸幽散的世界。潘氏仿古的笔墨功力极强,整幅画风高逸萧散、简洁淡然。潘龢言仿墨井道人意,缘于师其心意,大量使用点苔。墨井道人即吴历,字渔山,号墨井,江苏常州人,与恽寿平同为“清初六家”之一[4]。题识“石梁茅屋有湾碕,流水溅溅度两陂。晴日暖风生麦浪,绿阴幽草胜花时。”出自宋代王安石诗《初夏即事》,描写的乃是初夏之景色。

(清)恽寿平山水图[5]

注释:

[1]朱万章:《民国初期岭南画坛之传统派画家》,《收藏家》2006年第7期。

[2]《潘龢:入古出新 洗尽颓靡》,《南方都市报》2009年5月6期。

[3]潘龢:《抱残室笔记》,第63页,中华民国1926年版。

[4]马顺平:《吴历绘画管窥:以故宫博物院藏品为中心》,《故宫学刊》2019年第1期。

[5]蔡星仪编:《恽寿平全集》卷三,第254页,天津人民美术出版社2015年版。