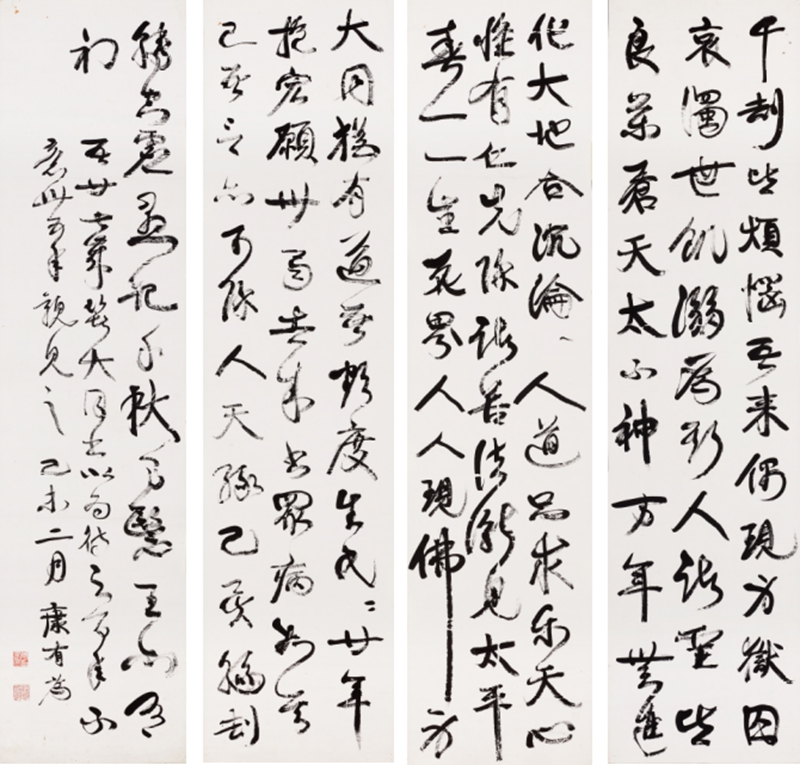

在线品鉴第九十九期—康有为行书《大同书成题词》四屏

康有为行书《大同书成题词》四屏,纸本,年代:民国己未年(1919),尺寸:纵162厘米,横39厘米。

释文:千劫皆烦恼,吾来偶现身。狱囚哀浊世,饥溺为斯人。诸圣皆良药,苍天太不神。万年无进化,大地合沉沦。人道只求乐,天心惟有仁。先除诸苦法,渐见太平春。一一生花界,人人现佛身。大同犹有道,吾欲度生民。廿年抱宏愿,卅卷告成书。众病如其已,吾言亦可除。人天缘已矣,轮劫转空虚。悬记千秋事,医王亦有初。吾廿七岁著大同书,以为待之百年,不意卅五年亲见之。己未二月,康有为。

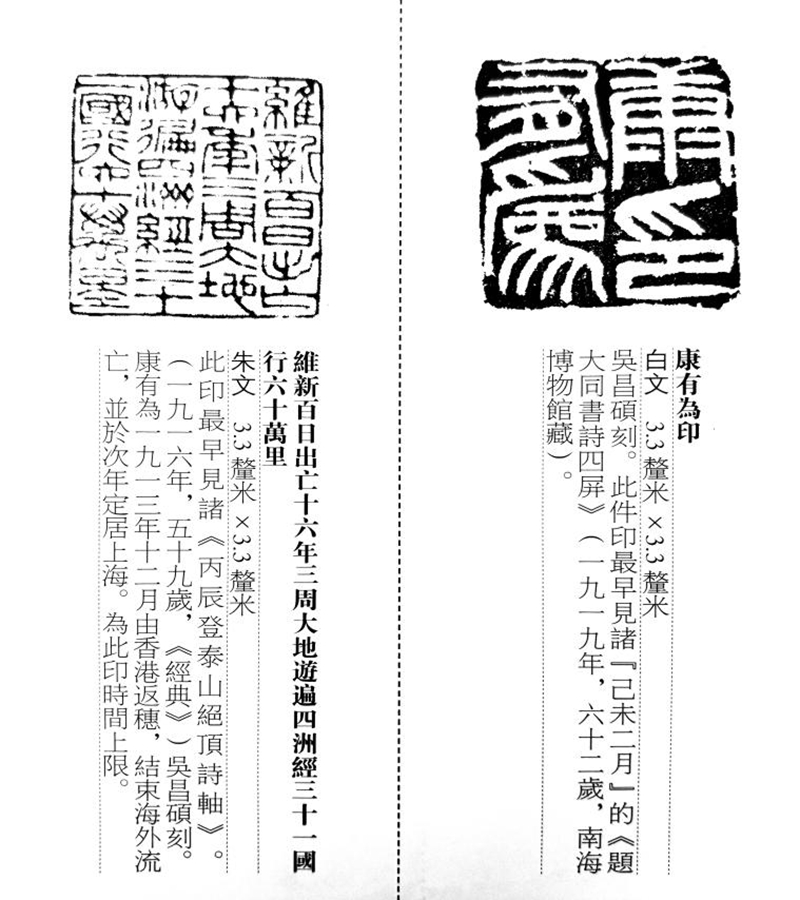

钤印:① 康有为印(白文)

② 维新百日出亡十六年三周大地游遍四洲经三十一国行六十万里路(朱文)

四屏节录自康有为《大同书成题词》,收于《延香老屋诗集》,见于《南海先生诗集》。康有为著《大同书》完成后不久,1902年又作《大同书成题词》。款识曰“廿七岁著《大同书》”,乃指光绪甲申年(1884)[1],史学界多认为《大同书》成书于1901-1902年,曰“不意卅五年亲见之”,指《大同书》复于1919年由上海长兴书局刊单行。此四屏笔墨淋漓痛快,墨色变化自然,点画浑厚,刚柔相济,体势开张,收放合度,为康氏不可多得的精品。钤白文方印“康有为印”,范国强认为此印为吴昌硕亲刻[2]。其实康有为的常用印章中,有证可查为吴昌硕亲刻的还有:朱文“维新百日,出亡十六年,三周大地,游遍四洲,经三十一国,行六十万里”,此印最早见诸1916年康有为《登泰山绝顶诗轴》[3];朱文“天游堂”,边款为“南海先生正刻,癸亥二月,八十老人缶”[4]。康有为晚年与吴昌硕的交游未被史家所载,仍有待于钩沉。

1912年,艺坛巨擘吴昌硕定居上海。因其卓绝的诗书画印造诣,在1910至1920年代的上海文化圈中,吴氏领袖群伦、执上海艺坛之牛耳。同时期,大批清末民初硕学鸿儒的士大夫“避乱沪上”,形成文化上的独特群体:“海派书家”[5]。归国后的康有为厕身其中,并与沈曾植、郑孝胥、陈三立、李瑞清等遗民交好[6]。他们在时代的激变中选择寓居上海,以学问自遣,并以鬻艺谋求生计。吴昌硕在遗民圈中可谓交游甚广,海派书家俨然形成了广泛的交游网络[7]。

近些年随着拍卖行的披露,康有为与吴昌硕等遗民圈文人间雅集唱酬逐渐浮出水面。1918年,吴昌硕、康有为、王一亭、李瑞清等作《上海六三园送别诗画》,就有吴昌硕写梅,康有为题诗和铃印[8]。同一年,吴昌硕、康有为作《无量寿佛》,吴昌硕题写,康有为绘佛像,并钤印“仓硕”“康有为印”[9]。1921年顾麟士绘《月湖草堂题咏卷》,吴昌硕题引首,其题跋包括郑孝胥、康有为、曾熙、朱孝臧、张謇等[10]。1924年,陈曾寿绘《西湖归隐图》,有吴昌硕、康有为、陈三立、朱孝臧等的题跋[11]。康有为晚年在上海与吴昌硕等遗民海派书家的交游,恰是“康体”书法形成的关键时期,其对康有为书艺的影响仍是有待探讨且具意义的话题,确定的是他们相互砥砺、各有建树,共同开拓和引领了清季民初的书法风尚。

注释:

[1]1919年,康氏《大同书题辞》曰:吾年二十七,当光绪甲申,清兵震羊城,吾避兵……著《大同书》……(《大同书》长兴书局1919年版)。

[2]范国强著:《尊碑:康有为书法研究》,第295页,西泠出版社2014年。

[3]朱兴华等编:《二十世纪书法经典·康有为》,第15页,广东教育出版社1996年。

[4]邹涛编:《吴昌硕全集》(篆刻卷),第262页,上海书画出版社2017年。

[5]王琪森:《士大夫群体加盟海派书坛的历史意义》,《书法》2008年第5期。

[6]详见张荣华校编:《康有为往来书信集》,中国人民大学出版社2012年。

[7]详见张卫武论曾熙与沈曾植、李瑞清、吴昌硕等交游考,见载于《荣宝斋》。

[8]吴昌硕、康有为等作《上海六三园送别诗画》,载自雅昌艺术网。

[9]吴昌硕、康有为作《无量寿佛》,载自雅昌艺术网。

[10]顾麟士《月湖草堂题咏卷》,载自雅昌艺术网。

[11]陈曾寿绘《西湖归隐图》,载自雅昌艺术网。

[12]图略改自于范国强著:《尊碑:康有为书法研究》,第295页。